1938 kamen die ersten jüdischen Kindertransportkinder aus Nazideutschland in Großbritannien an. Diese Woche veröffentlichen wir die Geschichten von sechs dieser Flüchtlinge, beginnend mit Bob und Ann Kirk.

FHeute jährt sich die Reichspogromnacht zum 80. Mal . Das Pogrom vom 9. November 1938 in Nazi-Deutschland führte der jüdischen Bevölkerung vor Augen, dass ihr Leben in akuter Gefahr war und sie das Land verlassen mussten, wenn möglich. Doch wohin? Andere Länder zögerten, Flüchtlinge aufzunehmen, und für Erwachsene wurde es zunehmend schwieriger, das Land zu verlassen. Daher versuchten jüdische Organisationen in Deutschland, Europa und den USA, Kinder herauszuholen, indem sie Regierungen davon überzeugten, Flüchtlingskinder mit befristeten Visa aufzunehmen.

Zehntausende kamen mit Zügen und Booten nach Großbritannien, organisiert von jüdischen Gruppen und anderen philanthropischen Organisationen. Diese Woche eröffnet im Jüdischen Museum in London eine Ausstellung, die die Geschichten von sechs Kindern erzählt, die im Rahmen dieser Rettungsaktion, die als Kindertransport bekannt wurde, aus Deutschland nach Großbritannien kamen. Die sechs sind heute zwischen 80 und 90 Jahre alt und haben Kurzfilme über ihre Erlebnisse gedreht.

Ich besuchte jeden von ihnen zu Hause und hörte ihre bemerkenswerten, bewegenden, oft tragischen Geschichten. Manche sahen ihre Eltern nie wieder; alle litten unter dem Schmerz der Trennung; manche waren so traumatisiert, dass sie jahrzehntelang nicht darüber sprechen konnten – nicht einmal mit ihren Kindern. Doch in jedem von ihnen strahlt Trotz, Humor und Lebensfreude. Und jeder von ihnen geht jetzt in Schulen, um mit jungen Menschen über das zu sprechen, was sie und ihre Eltern erlitten haben. Sie bezeugen dies sowohl als Akt der Erinnerung an ihre Eltern als auch als Warnung an die nächste Generation, dass Intoleranz, Hass und die Sündenbock-Politik gegenüber Minderheiten allgegenwärtige Bedrohungen darstellen.

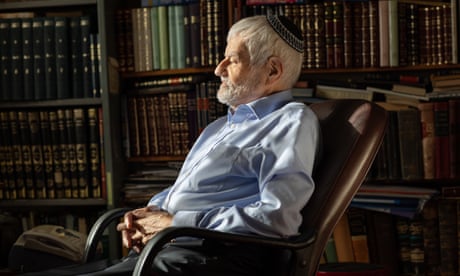

Bob Kirk, 93, und Ann Kirk, 90: „ Die Eltern, die ihren Kindern erlaubten zu gehen, zeigten enormen Mut.“

Bob Kirk erhielt seinen scharfen, markanten britischen Namen von einem schottischen Hauptmann, als er gegen Ende des Krieges zur Armee ging. Sein richtiger Name ist Rudolf Kirchheimer. Ist noch etwas von Rudolf Kirchheimer übrig? „Ich schätze, irgendwo muss es noch sein“, sagt er.

Kirks Vater besaß ein Textillager im norddeutschen Hannover. In den Jahren vor Hitlers Machtergreifung 1933 genoss Kirk idyllische Familienausflüge mit seinen Eltern, seinem Bruder und seiner zwölf Jahre älteren Schwester. Sein Vater hatte im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz gewonnen und war stolzer Deutscher. Er war fast 60 und wollte Deutschland nur ungern verlassen.

Kirks Schwester verließ Deutschland 1936 und zog zunächst nach Südafrika, um dort zu arbeiten. Dort heiratete sie und ging dann nach Brasilien, wo sie und ihr Mann den Rest ihres Lebens verbrachten. Kirk traf seine Schwester erst 1981 wieder. Sein zwei Jahre älterer Bruder reiste im Februar 1939 mit einer Ausbildungs- und Arbeitserlaubnis nach Großbritannien. Seine Eltern meldeten ihr verbliebenes Kind daraufhin für einen Kindertransport an, und er reiste kurz vor seinem 14. Geburtstag im Mai 1939 ab.

„Ich wusste nicht wirklich, wohin ich sollte“, erinnert er sich. „In diesem Transport befanden sich etwa 200 Kinder, und wir waren alle, gelinde gesagt, etwas nervös. Man ist besorgt, aufgeregt, und die meisten von uns waren von der Vorstellung überzeugt, dass wir auf ein Abenteuer gehen würden und dass unsere Eltern natürlich nachkommen würden, sobald sie ihre Papiere hätten.“ Er hatte seinen kleinen Koffer dabei, und seine Briefmarkensammlung wurde ihm an der niederländischen Grenze von den Nazis konfisziert. Familienfotos oder Erinnerungsstücke hatte er nicht dabei. „Meine Eltern waren so darauf bedacht, es nicht wie einen Abschied aussehen zu lassen, dass sie nichts mitnahmen, was darauf hindeuten könnte, dass wir uns nie wiedersehen würden.“

Zum Abschied sagten seine Eltern ihm, er solle ein braver Junge sein und sie würden ihn bald wiedersehen. Doch er sah sie nie wieder. Kirk kehrte 1949 nach Hannover zurück und erfuhr, dass sie im Dezember 1941 nach Riga deportiert worden waren und nie zurückgekehrt waren. Er besuchte auch das alte Textilgeschäft seines Vaters und traf dort auf zwei ehemalige Angestellte seines Vaters, die es nun führten. Er erinnert sich, dass sie alles andere als erfreut waren, ihn wiederzusehen. Er hätte das Geschäft seines Vaters zurückerobert, wenn er gekonnt hätte, doch als er die ehemalige Bank seines Vaters besuchte, erfuhr er, dass alle alten Unterlagen bei den alliierten Bombenangriffen zerstört worden waren.

Kirk sagt, er habe im Holocaust fast 20 Familienmitglieder verloren . Wie, frage ich ihn, sei er mit dem Schmerz umgegangen? „Schwer“, sagt er. „Es ist nicht so, dass man sagt: ‚Ich muss darüber hinwegkommen.‘ Man lebt einfach damit und verarbeitet es irgendwann. Ich habe mich nie schuldig gefühlt, überlebt zu haben. Ich war meinen Eltern für ihren Mut unendlich dankbar. Alle Eltern, die ihre Kinder gehen ließen, zeigten enormen Mut.“

Nach seiner Entlassung aus der Armee absolvierte Kirk eine Ausbildung zum Buchhalter und stieg erfolgreich zum Unternehmenssekretär in einem Textilunternehmen auf – eine schöne Verbindung zum alten Beruf seines Vaters. Ende der 1940er Jahre lernte er Hannah Kuhn (die nach ihrer Heirat 1950 zu Ann Kirk wurde) kennen, eine weitere jüdische Geflüchtete aus Deutschland, die im April 1939 mit einem Kindertransport nach Großbritannien kam.

Die Kirks sagen, es habe ihnen großen Trost gespendet, miteinander über ihre Erlebnisse sprechen zu können. Mit ihren Söhnen sprachen sie jedoch nicht darüber, was sie durchgemacht hatten. Sie wollten, dass sie „ein möglichst normales Leben führen und nicht mit unserer Geschichte belastet werden“. Einer ihrer Söhne erfuhr ihre ganze Geschichte erst, als sie 1992 in der örtlichen Synagoge einen Vortrag hielten. Bob spricht vom „40-Jahre-Syndrom“ – der Zeit, die Holocaust-Überlebende brauchten, um sich über ihr Leben zu öffnen, und bis andere bereit waren, ihnen zuzuhören.

Ann, ein Einzelkind, das in Köln aufwuchs, verlor ebenfalls ihre Eltern. Ihr Vater war musikalisch und spielte mit Freunden Kammermusik in ihrer großen Wohnung. Selbst heute noch fällt es ihr schwer, Cellomusik, dem Instrument ihres Vaters, zuzuhören, ohne zu weinen. Ihre Eltern besaßen ein Boot, und Wochenendausflüge mit ihnen auf dem Rhein gehören noch immer zu ihren „schönsten Erinnerungen. Die Rückkehr bei Sonnenuntergang mit Blick auf die Brücke und den Dom – Köln war wunderschön“.

Ihre Erinnerungen daran, wie sie ihre Eltern verließ, um mit dem Kindertransport zu fahren – sie waren inzwischen in eine viel kleinere Wohnung in der Nähe von Berlin gezogen –, berühren sie zutiefst. „Alle um uns herum weinten“, erinnert sie sich, „aber mein Vater versuchte, darüber zu scherzen. Ich erlebte ein großes Abenteuer. Was für eine wunderbare Chance für ein kleines Mädchen! Dann müssen sie in ein Taxi gesprungen sein, um zur übernächsten Station zu gelangen, und da standen sie und winkten – winkten, bis ihnen fast die Hände abfielen, und das war der letzte Anblick, den ich je von ihnen hatte.“

Vor Kriegsausbruch im September 1939 erhielt sie häufig Briefe von ihnen. Anschließend erhielt sie eine Nachricht des Roten Kreuzes von ihrem Vater an ihre Pflegefamilie – zwei unverheiratete jüdische Schwestern mittleren Alters in Finchley im Norden Londons –, in der stand, dass seine Frau im Dezember 1942 deportiert worden sei. Im darauffolgenden Februar erhielt sie eine weitere Nachricht, in der es ihm gut ging und sie sich freute, dass es ihr in Großbritannien gut ging. Später erfuhr sie, dass er wenige Tage nach dieser Nachricht deportiert worden war, und viele Jahre später erfuhr sie, dass beide in Auschwitz umgekommen waren.

„„Es ist ein zusätzlicher Schmerz, dass sie nicht zusammen waren“, sagt sie. „Was mein armer Vater durchgemacht hat; was sie beide durchgemacht haben müssen. Dank des Mutes und der Weisheit meiner Eltern und der Güte der beiden Damen, die sich um mich gekümmert haben, bin ich hier. Meine Bildungsarbeit ist zum Teil ein Gedenken an meine Eltern. Ihre Erinnerung lebt weiter, und sie sind nicht vergessen.“ Ich frage sie nach ihren Namen – Herte und Franz Kuhn. Manchmal sind Namen inmitten der nackten, brutalen Statistiken einfach notwendig.